Accueil > 08- Livre Huit : ACTUALITE DE LA LUTTE DES CLASSES > Grèves en Chine

Grèves en Chine

mardi 16 mars 2010, par

Les travailleuses empêchent une arrestation d’une de leurs camarades

Les ouvriers licenciés ont cassé des équipements de leur usine de jouets, à Dongguan, le 25 novembre 2008

Les manifestants entourent les forces de l’ordre. Ces employés de l’usine de jouets Kaida Toy entourent un véhicule de police qui est saccagé, à Dongguan, le 25 novembre 2008

La grève chez Honda

A l’ouest des rails, film sur la classe ouvrière chinoise

Reportage filmé sur les conséquences de la crise en Chine

“No economy is falling faster than China’s at this moment”

La classe ouvrière en Chine, le film

Les derniers conflits de 2009 sont à la fin de ce texte.

En janvier 2009, le gouvernement annonce que 20 millions d’ouvriers migrants ont été licenciés depuis le début de la crise mondiale, mais ce chiffre est certainement très sous-estimé (les organisations internationales l’estiment à 30 millions).

Pour preuve, la commission centrale militaire avec à sa tête le chef de l’Etat vient d’exiger fermement que, quelque soient les ciconstances, l’armée obéisse aux ordre ce qui laisse entendre que le gouvernement s’attend à des émeutes ouvrières qui seront violemment réprimées comme en 1989, lors de Tiananmen.

Sauf qu’à l’époque les travailleurs massivement mobilisées étaient parvenus plusieurs fois à bloquer la répression des forces armées ...

La Chine est certainement un "homem malade", un maillon faible du capitalisme. Elle contient de nombreux ingrédients d’une révolution prolétairenne contre un régime dictatorial, détesté, corrompu face à une classe ouvrière jeune et combative. Un scénario très proche de la Russie tsariste en 1917 ...

Arrêts de production, chômage, émeutes... Même la Banque mondiale s’inquiète et entrevoit des jours difficiles pour la Chine. L’« usine du monde » est-elle en panne pour longtemps ?

La semaine dernière, 500 ouvriers en colère ont saccagé les locaux de l’usine de jouets Kaida Toy, à Zhongtang (province du Guangdong). Ils protestaient contre le licenciement d’une partie des 2000 employés de l’entreprise.

Cette émeute n’est pas un cas isolé. Elle s’inscrit dans une série de protestations populaires provoquées par le fort ralentissement de l’économie chinoise. La situation devient inquiétante, car les mauvaises nouvelles s’accumulent depuis quelques jours dans l’empire du Milieu.

Selon des sources européennes, la moitié des usines exportatrices de jouets ont fermé leurs portes en Chine depuis le début de l’année.

Le recul des exportations touche tout autant le secteur textile, l’industrie lourde (acier et ciment) et l’immobilier puisque les prix des logements ont reculé de 3,5% par rapport au sommet de 2007, estime l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

En première page de son cahier économique, mercredi dernier, le New York Times a illustré l’étendue de la crise : une photo prise dans une aciérie flambant neuve de 3 milliards US, implantée à Ma’anshan (au bord de la rivière Yangtze), montre une salle remplie des stocks invendus. Cette immense usine, longue de 2km, a stoppé la production pour une durée indéterminée.

« C’est la vitesse de la décélération (économique) qui effraie les gens », notait la firme Goldman Sachs dans une note économique.

Des exportateurs de coton des États-Unis et du reste de l’Asie déplorent, entre-temps, que des clients chinois annulent des commandes. Huit compagnies chinoises ont refusé de payer leurs fournisseurs récemment, selon l’agence Bloomberg. Les manufacturiers chinois de vêtements se disent victimes de la baisse de la demande mondiale et certaines n’ont plus un yuan dans leur caisse.

La Banque mondiale

À court terme, les perspectives économiques sont mauvaises en Chine, plus personne n’en doute.

La Banque mondiale vient, une nouvelle fois, d’abaisser ses prévisions de croissance, qui a culminé en 2007 à 11,7% et qui reviendra à 9,4% cette année.

En juin, elle avait prédit que l’année 2009 verrait une croissance de 9,2% du PIB chinois ; elle ne table plus que sur 7,5% - la pire performance en 19 ans. Avec une croissance sous la barre des 8%, des experts estiment que la Chine ne peut donner du travail aux millions de migrants qui se déplacent des campagnes vers les zones littorales.

« Les six prochains mois seront difficiles », écrit Louis Kuijs, économiste à la Banque mondiale.

L’Europe et les États-Unis sont naturellement les deux grands responsables de cette situation puisqu’ils sont les premiers clients de la Chine, dont ils absorbent respectivement 20% et 19% des ventes à l’étranger. Le tsunami financier déclenché par la crise des subprimes aux États-Unis risque de créer une tempête économique et sociale en Chine.

Jeudi dernier, un haut responsable chinois a même admis que l’économie du géant asiatique continuait de se dégrader.

« En novembre, des indicateurs économiques montrent un déclin accéléré. Certaines entreprises ont éprouvé des difficultés de production, surtout celles qui sont axées sur l’exportation », a déclaré Zhang Ping, ministre chargé de la Commission nationale pour la réforme et le développement.

Dans son dernier numéro, Outlook Magazine, un hebdomadaire publié par l’agence officielle Chine Nouvelle, se démarque de la prose habituelle sur la confiance nécessaire et la capacité du pays à faire face à la tourmente économique déclenchée notamment par le ralentissement des exportations, un des piliers de la croissance chinoise. "Depuis le deuxième semestre 2008, avec l’aggravation des difficultés économiques et les problèmes de sécurité sociale, les faillites, les licenciements et les conflits salariaux ont manifestement augmenté, ce qui a multiplié les incidents de masse", a souligné le magazine, citant comme source "les administrations concernées".

Selon des chiffres officiels, cités par le journal, dix millions d’ouvriers migrants ont perdu leur emploi, les conflits du travail ont augmenté de près de 94% sur les dix premiers mois de 2008 et, depuis le troisième trimestre, les offres d’emplois ont baissé de 5,5%, particulièrement dans le sud du pays, région exportatrice.

Sur un ton alarmiste sur le thème "année de tous les dangers", Outlook prévoit que 2009 pourrait être problématique avec ces fameux "quntixing shijian" -incidents de masse, dénomination officielle pour les conflits sociaux, émeutes, manifestations- qui risquent de menacer la stabilité du régime.

"En 2009, la société chinoise fera face probablement à encore davantage de conflits, ce qui doit encore plus faire réfléchir sur la capacité de gouverner du gouvernement et du parti à tous les niveaux", juge Huang Huo, responsable de l’agence Chine Nouvelle à Chongqing (sud-ouest), dans le magazine. Chongqing, métropole de 31 millions d’habitants, avait été le théâtre en novembre d’un mouvement inhabituel de colère des chauffeurs de taxis.

Dans un éditorial publié mercredi, le Journal de la Jeunesse de Chine, organe du mouvement de la Ligue des jeunesses communistes, estime également que la crise est un "grand catalyseur" de ces incidents. Si la question des "incidents de masse" est largement abordée depuis des mois par des médias plus audacieux, comme ceux du sud du pays, le fait qu’Outlook Magazine, destiné aux intellectuels et aux responsables du régime, en parle est nouveau. "Il y a une reconnaissance que le Parti ne peut plus contrôler l’information comme il le faisait par le passé", dit David Bandurski, chercheur au centre d’études du journalisme et des médias de l’Université de Hong Kong.

L’une des grandes craintes du régime est que ces mécontentements ne se propagent à la sphère politique en une année d’anniversaires sensibles, comme les 50 ans de l’insurrection du Tibet et les 20 ans de la répression du mouvement démocratique de Tiananmen. "Le gouvernement a plutôt l’habitude de gérer les conflits, mais la grande question est de savoir s’ils peuvent se généraliser, et cela peut seulement venir des questions économiques", juge auprès de l’AFP Paul Harris, analyste politique à l’Université Lingnan de Hong Kong.

Pour ces médias officiels, qui sont sous la coupe du régime central, les gouvernements locaux ont une lourde responsabilité dans la propagation de ces incidents. Pour le Journal de la Jeunesse de Chine, "certains cadres se sont depuis longtemps détachés du peuple". Un divorce que le journaliste Huang Huo résume de manière claire : des cadres locaux ont enterré la célèbre formule de Mao ("Servir le peuple"), préférant désormais "Servir les patrons" ou "Servir le capital".

Des ouvriers se révoltent dans une usine de jouets en Chine en novembre 2008

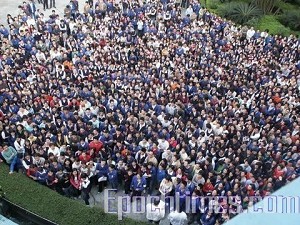

En septembre 2008, des manifestations de masse allant jusqu’à 200.000 manifestants. Ici, les manifestants sont violemment attaqués par des policiers avec des chiens.

Manifestation de masse en 2007

Les travailleurs chinois face à la crise

Témoignages de syndicalistes chinois

Economic and social crisis in China

Chinese authorities go easy on bosses, hard on workers

Chine ouvrière en lutte en novembre 2008, en français et en anglais

La nature du "communisme" chinois de Mao

Chine : de la révolte de 1989 (Tiananmen) à 2000

La Chine dans le monde impérialiste actuel

A bas le goulag en Chine en 2008 !

La Chine ouvrière, décembre 2008

La Chine ouvrière face à la crise

Images des émeutes ouvrières de Dongguan : les ouvriers des usines de jouets détruisent les équipements du centre de production et des véhicules de police en novembre 2008

Site : Matière et révolution

Pour nous écrire, cliquez sur Répondre à cet article

A bas le goulag en Chine en 2008 !

DANS LE PASSE

Le faux socialisme de Chine : un pouvoir contre la classe ouvrière

1989 : Tian’anmen ou « Le tremblement de terre de Pékin »

La révolution chinoise 1925-27

La lutte des classes dans la révolution chinoise (1925-27)

La révolution permanente dans la révolution chinoise contre le menchévisme stalinien

Faits et documents sur la Chine en 1930

Mars 11, 2008

Le gouvernement chinois se contente de parler mais ne fait rien quand il s’agit d’offrir une protection et des services sociaux convenables aux ouvriers migrants du bâtiment.

Sophie Richardson, Directrice plaidoyer pour l’Asie à Human Rights Watch

Les ouvriers migrants du bâtiment qui construisent le « nouveau Pékin » sont régulièrement exploités : ils se voient refuser des salaires corrects et travaillent dans des conditions dangereuses, sans assurance contre les accidents ni accès à des services médicaux ou autres services sociaux, a déclaré Human Rights Watch dans un nouveau rapport publié aujourd’hui.

Le rapport de 61 pages, « One Year of My Blood » (« Un an de mon sang »), documente le non respect de la part du gouvernement chinois de ses multiples promesses de protéger les droits des ouvriers migrants du bâtiment, et aussi de mettre fin aux privations entraînées par la nature discriminatoire du système chinois d’enregistrement de résidence (« hukou »). Environ 1 million d’ouvriers migrants du bâtiment, venus d’autres régions de la Chine, représentent près de 90 pour cent de la main d’œuvre du bâtiment à Pékin. Ces travailleurs sont les bras qui permettent la réalisation des infrastructures et des installations sportives liées aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques de Pékin débuteront le 8 août 2008.

« Le gouvernement chinois se contente de parler mais ne fait rien quand il s’agit d’offrir une protection et des services sociaux convenables aux ouvriers migrants du bâtiment », a déclaré Sophie Richardson, Directrice plaidoyer pour l’Asie à Human Rights Watch. « Malgré des années de discours de la part du gouvernement, les employeurs continuent à tromper les ouvriers migrants du bâtiment sur leurs salaires durement gagnés. Et pour ce qui est des services sociaux élémentaires, le gouvernement fait encore de la discrimination à l’encontre des migrants ».

Le rapport de Human Rights Watch décrit en détail la façon dont les employeurs contraignent de façon systématique les migrants à travailler, les font attendre pour leur salaire parfois jusqu’à une année, puis leur offrent un paiement forfaitaire qui est considérablement inférieur au salaire convenu et au salaire minimumà Pékin. Certains employeurs refusent même de payer quoi que ce soit.

Un ouvrier a déclaré à Human Rights Watch :

« Depuis que je suis arrivé sur le chantier, j’ai travaillé tous les jours, je n’ai pas du tout d’argent et je n’ai jamais quitté [le chantier] pour me reposer ».

Un autre ouvrier migrant a expliqué qu’il ne recevait aucun salaire, en dépit d’un accord oral selon lequel ses sept mois de salaire lui seraient réglés entièrement à la fin du projet. L’ouvrier a déclaré à Human Rights Watch : « (Le représentant de la société) a dit ‘l’argent n’est pas encore arrivé’ (ou) ‘le patron n’est pas là’, et ainsi de suite, des prétextes pour le retard ».

Le système chinois enregistrant les personnes à leur lieu de résidence, dit du hukou, conçu pour empêcher et contrôler l’afflux massif de populations rurales vers les villes chinoises, exclut les ouvriers migrants du bâtiment de Pékin d’avantages sociaux tels que les soins médicaux, qui sont seulement accessibles aux résidents urbains déclarés légalement.

Un travailleur migrant s’est vu exiger de présenter des copies d’une carte hukou de Pékin pour pouvoir remplir une demande d’indemnité pour des frais médicaux liés à un accident du travail. Il n’avait jamais eu de carte hukou de Pékin. Le travailleur a dit à Human Rights Watch : « Je me suis dit ‘encore une fois, pour la protection légale on me claque la porte au nez’ ». De la même façon, d’autres travailleurs interrogés par Human Rights Watch ont expliqué qu’ils ne pouvaient pas déposer plainte contre leurs employeurs en cas d’infractions relatives aux salaires, parce qu’ils n’avaient pas de permis de résidence de Pékin.

Human Rights Watch a déclaré que les employeurs continuent à ignorer le droit du travail en toute impunité, et que les appels lancés par les dirigeants chinois pour protéger les travailleurs migrants sont contrecarrés par le système du hukou qui discrimine contre les travailleurs migrants. Au lieu d’abolir le système d’enregistrement de la résidence, le gouvernement a commencé à accorder aux ouvriers migrants des permis de résidence « temporaires », perpétuant ainsi un système discriminatoire.

« Si le gouvernement chinois veut réellement protéger les droits des travailleurs migrants, il devrait commencer par abandonner le système du hukou », a affirmé Richardson. « Cela permettrait déjà plus facilement aux travailleurs de déposer plainte et aux autorités de poursuivre les employeurs qui violent le droit du travail. »

La Chine est un Etat partie au Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels, et à ce titre elle s’est engagée à garantir à ses travailleurs des conditions de travail justes et favorables, y compris un salaire équitable, la sécurité et l’hygiène du travail et une limitation raisonnable de la durée du travail. En dépit de ces obligations et de règles similaires dans le droit chinois, l’enquête de Human Rights Watch a révélé de nombreux abus, tels que :

# Refus d’un paiement mensuel régulier de salaire. Les employeurs méprisent systématiquement l’Article 50 du Droit du travail, qui stipule que les salaires doivent être payés mensuellement, en offrant des paiements forfaitaires annuels, privant gravement les travailleurs migrants et leurs familles d’une sécurité tout au long de l’année.

# Non-paiement de salaires ou salaires incomplets. Les employeurs paient fréquemment les travailleurs au-dessous du salaire minimum, et certains employeurs ne paient pas du tout leurs ouvriers. Un groupe de travailleurs a dit à Human Rights Watch que leur employeur refusait de les payer pour un travail effectué entre avril 2006 et novembre 2006. En mars 2007, les travailleurs n’avaient toujours pas été payés.

# Les employeurs refusent aussi systématiquement aux ouvriers migrants du bâtiment des contrats établis en bonne et due forme, une assurance accident du travail et médicale, et ils exposent les travailleurs aux maladies et aux dommages corporels du fait de conditions de travail dangereuses.

Et comme si cela ne suffisait pas, un système gouvernemental dysfonctionnel de dédommagement empêche les travailleurs de revendiquer leurs droits protégés légalement, et ceux qui protestent s’exposent à des menaces de violences parfois mortelles. En juillet 2007, des malfaiteurs recrutés comme briseurs de grève ont assassiné un ouvrier migrant du bâtiment sur un chantier dans la province de Guangdong où les ouvriers en grève n’avaient pas été payés depuis des mois.

« Il est inacceptable que des travailleurs risquent leur vie ou bien d’être blessés simplement pour avoir fait valoir leur droit à des salaires équitables payés avec ponctualité et intégralement », a affirmé Richardson. « De nouveaux discours creux du gouvernement ne pourraient que susciter davantage de risques, de blessures et de morts », a insisté Richardson.

Les Jeux Olympiques 2008 ont certainement contribué à stimuler l’essor de la construction dans la ville. Le Comité International Olympique (CIO), qui a sélectionné Pékin pour accueillir les Jeux, devrait obtenir l’assurance écrite et de source indépendante que tous les ouvriers employés sur les chantiers de construction des sites olympiques sont payés convenablement et en accord avec la loi, dans un environnement de travail sûr, et qu’ils sont protégés contre d’autres abus liés au travail. La nécessité de cette assurance écrite est particulièrement urgente depuis qu’en janvier 2008 le gouvernement chinois a reconnu que six ouvriers avaient trouvé la mort dans des accidents du travail sur les installations olympiques au cours des trois dernières années.

En janvier 2006, les autorités de la ville de Pékin ont annoncé qu’elles avaient sanctionné pour refus de paiement de salaires 12 entreprises non identifiées engagées pour la construction de projets liés aux Jeux Olympiques. Si Human Rights Watch n’a obtenu aucune information spécifique au sujet des sites olympiques, les abus constants dont il est fait état dans d’autres chantiers de construction à Pékin devraient soulever des inquiétudes relatives à l’exploitation sur tous les chantiers de construction, dont ceux des installations olympiques.

« Si le mouvement olympique est réellement fier de son dévouement aux ‘principes éthiques universels fondamentaux’, alors le Comité International Olympique doit garantir que les ouvriers qui aident à construire les sites olympiques de Pékin sont au moins traités équitablement et en accord avec le droit chinois, ainsi qu’avec les règles internationales des droits humains fondamentaux que la Chine a adoptées et promis à ses citoyens de respecter », a ajouté Richardson.

Sélection de témoignages de travailleurs migrants chinois interrogés pour le rapport

« Cela fait plus de 10 ans que je suis un ouvrier migrant, et aucun de mes employeurs ne nous a jamais fourni une assurance ».

— Un ouvrier migrant du bâtiment basé à Pékin et interrogé par Human Rights Watch (identité non divulguée), janvier - mars 2007.

« Chaque jour [l’horaire de travail] était différent, il n’y avait pas [d’horaire] de travail fixe, que ce soit le jour ou tard le soir, c’était toujours l’heure de travailler, [et] parfois au milieu de la nuit quand on dormait, il fallait se lever [et travailler] ».

— Un second ouvrier migrant du bâtiment basé à Pékin et interrogé par Human Rights Watch (identité non divulguée), janvier - mars 2007.

« [Nous] les ouvriers on se retrouvait avec moins de 20 Yuan (2,67 US$) par jour, et en plus de ça on nous enlevait huit Yuan (1,07 US$) par jour pour les frais de séjour ; comment les ouvriers sont-ils censés survivre [avec des salaires si bas] ? »

— Un troisième ouvrier migrant du bâtiment basé à Pékin et interrogé par Human Rights Watch (identité non divulguée), janvier - mars 2007.

Mineurs chinois

Un New Deal chinois ?

(11 novembre 2008) •

François Danjou

C’est ainsi que certains observateurs, et non des moindres, caractérisent la politique de relance que le PCC vient de rendre publique. Ainsi Jing Ulrich, chinoise mariée à Paul Ulrich, économiste, ancien fonctionnaire diplômé de Harvard et devenu auteur de « thriller », elle - même diplômée de Harvard, présidente de JP Morgan Chine. Elle figurait en 2008 sur la liste des 100 femmes les plus influentes au monde établie par le magazine Forbes.

Pour cette spécialiste de la finance internationale, née en Chine et formée aux Etats-Unis, le plan du Parti pour remettre la croissance chinoise sur les rails en ces temps de tempête n’est rien de moins qu’un « New Deal aux caractéristiques chinoises ». Pour elle, les décisions prises par le pouvoir ont en effet un parfum de redistribution qui rappelle les réformes proposées par le Président Roosevelt en 1933 pour sortir l’Amérique de la crise : secours aux plus défavorisés, programme d’aide aux paysans, réforme industrielle, instauration d’un système de sécurité sociale.

En Chine ce « New Deal » apparaît, au moins si l’on en croit les déclarations officielles, encore bien plus vaste. Il comprend, selon le Conseil d’Etat, une réforme agraire qui confère quelque souplesse individuelle au système des contrats de location des terres aux paysans, la réforme du système de santé, des essais de sécurité sociale initiés dans plusieurs provinces, la remise à niveau du système éducatif, des efforts importants pour protéger l’environnement, des aides à l’innovation technologique, le tout soutenu par un grand programme d’infrastructures. Avec une enveloppe financière de près de 600 milliards de dollars à engager d’ici 2010, le programme représente le plus gros effort de relance jamais consenti par le pouvoir chinois (environ 7% du PIB chaque année pour 2009 et 2010).

Sa philosophie s’inscrit dans les ajustements socio-économiques prévus par le 17e Congrès de l’automne dernier et mis en avant par l’équipe Hu Jintao - Wen Jiabao, dont le pouvoir s’en trouve en apparence conforté. Beaucoup d’analystes en Chine estiment en effet que la crise que connaît le pays est également une opportunité ouvrant la voie aux réformes longtemps différées et souvent critiquées, non seulement par ceux qui craignaient que les ajustements à forte teinture sociale comportent un risque de « contagion politique » et, in fine, menacent le monopole du parti, mais aussi par la mouvance radicale des fervents de l’économie de marché qui y voyaient une remise en cause de l’ouverture.

L’avenir dira si l’effort ainsi consenti portera ses fruits. Pour l’heure, les décisions du Conseil d’Etat qui recueillent l’approbation des principaux acteurs économiques de la planète, placent la Chine en position favorable à la veille du sommet du G20.

Certains sceptiques indiquent cependant que le contenu exact de ce « new deal » ainsi que la répartition des crédits restent flous, tandis que d’autres soulignent que, pour jouer de l’effet d’annonce à la veille du G20, le plan de relance annoncé, dont l’ampleur serait moins vaste que ne le laissent croire les chiffres, reprenait des mesures déjà engagées par ailleurs.

Quant aux plus réalistes des Chinois, y compris dans les cercles proches du pouvoir, ils répètent que le plan de relance, même aussi richement doté, suffira à peine à colmater les brèches créées par les fragilités structurelles de l’économie que la crise est en train de révéler.

- -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

En Chine, les fermetures d’usines se multiplient. Une catastrophe pour des millions d’employés et un défi pour les autorités, inquiètes d’une situation qui pourrait devenir explosive.

C’est le cas des ouvrières dans une fabrique de composants électroniques à Dongguan, du rassemblement massif des salariés de l’usine de jouets Smart Union en faillite à Dongguan (Sud de la Chine), un millier d’autres réunis devant une usine textile dans l’Est de la Chine après la fuite de leur patron... Les effets du ralentissement économique se manifestent aussi sur le terrain social en Chine ces derniers temps, ce qui n’est pas sans réveiller de vieux démons chez les autorités.

C’est ce qu’est venu rappeler dans un message explicite le ministre de la Sécurité Publique Meng Jianzhu ce week-end dans les colonnes du journal du Parti, "Seeking Trust".

Reconnaissant une augmentation des "incidents de masse" - euphémisme cher aux dirigeants chinois pour désigner les dizaines de milliers de révoltes qui éclatent chaque année dans les campagnes - le haut responsable a rappelé aux forces de police qu’elles devaient à tout prix éviter d’attiser ces manifestations.

"Dans leur gestion des incidents de masse, il est clair que le principal devoir des autorités chargées de la sécurité est de maintenir l’ordre sur la scène, d’apaiser les conflits, d’éviter l’escalade et d’empêcher la situation de devenir incontrôlable".

Face à ces incidents , les autorités doivent respecter une triple précaution : "Eviter un usage inapproprié de la police, une mauvaise gestion qui puisse exacerber le conflit et surtout les effusions de sang".

Perspectives inquiétantes

Dans le même journal, le premier Ministre Wen Jiabao a averti que les tensions dues au ralentissement de la croissance économique et à l’augmentation des prix pouvaient ébranler la stabilité sociale.

Cette année pourrait être "la pire de ces derniers temps pour notre développement économique", a-t-il ajouté.

Il faut dire que les perspectives économiques sont peu réjouissantes : cette année la croissance chinoise est passée sous la barre des 10%.

Selon l’association des entreprises de Dongguan, 9 000 des 45 000 usines des villes de Canton, Dongguan et Shenzhen - bastions de l’industrie chinoise au Sud - devraient mettre la clé sous la porte d’ici fin janvier, signifiant le chômage pour 2,7 millions de salariés.

De quoi inquiéter au plus haut point les dirigeants, à l’idée de voir exploser les tensions sociales dans les villes.

Pour Smart Union, le gouvernement local est parvenu à contenir la situation, en mettant 24 millions de yuans sur la table (2,7 millions) pour payer les arriérés de salaire de quelque 4000 employés de l’usine. Il vient d’en rajouter 7 millions.

La situation est revenue au calme près de l’usine. Mais ailleurs ? Selon les journaux de la région, au moins 1000 usines de chaussures en difficulté autour de Dongguan ont été abandonnés par leur directeur récemment, rapporte le South China Morning Post. Le gouvernement local pourra difficilement voler au secours de toutes...

André Noël

La Presse

Des milliers de grèves, d’émeutes et de manifestations éclatent chaque année en Chine, mais sont sauvagement réprimées, a souligné Cai Chongguo, un militant syndical chinois de passage à Montréal, cette semaine. Les vêtements, les jouets et les autres produits chinois ne coûtent pas cher parce que les syndicats indépendants sont écrasés dans la violence, afin d’empêcher les ouvriers d’obtenir de meilleurs salaires, a-t-il dit.

Le ministre chinois de la Sécurité publique a lui-même reconnu que les autorités avaient recensé 87 000 mouvements de protestation en 2005, contre 74 000 en 2004, a rappelé le syndicaliste. La répression est souvent brutale. Il souhaite qu’on y réfléchisse, alors que se préparent les Jeux olympiques de 2008 à Pékin.

Âgé de 52 ans, Cai Chongguo a grandi sous l’ère Mao. Il a travaillé dans les champs et les usines avant de faire des études de philosophie. Il manifestait pour la démocratie sur la place Tian’anmen quand l’armée a tué des centaines de personnes. « J’ai vu des chars écraser 11 étudiants », a-t-il dit au cours d’une entrevue, après avoir prononcé une conférence à l’UQAM, mercredi.

Il s’est caché, puis il a réussi à s’enfuir à Hong-Kong et à gagner la France, où il vit depuis. Depuis 12 ans, il collabore au China Labour Bulletin (www.clb.org.hk/public/main), un bulletin électronique basé à Hong-Kong qui recense les conditions de travail, les accidents, les grèves et la répression.

« Ce qui se passe en Chine est tragique pour les ouvriers chinois, et dangereux pour l’humanité, dit-il. L’absence de droits et l’exploitation des travailleurs chinois permet d’inonder la planète de produits bon marché : ce n’est pas une concurrence loyale pour l’industrie légère des autres pays, qui est obligée de faire des mises à pied. »

Les syndicats officiels ne font rien pour protéger les intérêts de leurs membres. « Chez Wal-Mart, il existe bien un syndicat, mais il est écrit noir sur blanc dans sa charte qu’il doit aider cette entreprise américaine, ajoute-t-il. En Chine, toute tentative de créer de vrais syndicats est matée. Quand les ouvriers de Da Uing, la plus grande société pétrolière, ont formé une association syndicale, les leaders ont disparu. On n’a aucune nouvelle d’eux. Ce n’est qu’un cas parmi d’autres. »

Recours à la mafia Les entreprises ont recours à la police ou à la mafia pour réprimer les organisations et les manifestations ouvrières, dit Cai Chongguo. Un exemple est cité dans un récent reportage du China Labour Bulletin : le 20 novembre, deux truands armés de couteaux ont poignardé un employé d’un groupe d’aide aux ouvriers migrants de Shenzhen.

La lecture du bulletin donne froid dans le dos. Des ouvrières sont obligées de travailler 14 heures par jour, sept jours sur sept. Il arrive que des salariés meurent d’épuisement devant leur poste de travail. Des enfants travaillent à compter de 20 heures dans une usine de vêtements ; à partir de minuit, pour les tenir éveillés, les contremaîtres placent un CD dans un lecteur et montent le son.

Qu’attend-il de nous ? « Sensibilisez vos hommes et femmes politiques pour qu’ils fassent pression sur la Chine afin qu’elle respecte le droit fondamental

Résistance ouvrière et boom chinois

John Chen et Michael Liu *}

}Les contradictions existant au cœur même de l’économe chinoise sont en train de conduire autant à des protestations qu’à la répression. John Chen et Michael Liu examinent quelles sont les perspectives à envisager pour la croissance d’un nouveau mouvement des travailleurs .(réd)

Le 27 novembre 2007, environ 1500 travailleurs ont bloqué la principale route nationale conduisant hors de la ville de Dongguan, une ville du sud de la Chine [province de Guangdong]. Ils travaillent pour Alco, une très grande compagnie transnationale basée à Hong Kong, qui produit des appareils électroniques de consommation.

Les travailleurs sont principalement des migrants intérieurs qui viennent de la campagne et qui gagnent 106 CHF par mois, ce qui représente le salaire minimum pour Dongguan.

Les jeunes travailleurs ont cessé le travail après que la compagnie – désignée comme l’une des « meilleures » compagnies d’Asie par le magazine étatsunien des managers Forbes – a imposé une augmentation de 75% des prix de la cantine.

Malgré un récent adoucissement des attitudes de la police face aux grévistes dans ce pays au Parti unique, les forces de loi et de l’ordre se sont senties obligées d’arriver avec des chiens, des bâtons et des boucliers anti-émeutes afin de déloger les travailleurs de la route principale.

Mais la direction, qui a été alarmée par la détermination des travailleurs et par la possibilité d’une escalade – et sans aucun doute appuyée par des officiels crispés du gouvernement – a cédé en annulant l’augmentation du prix des repas.

A des milliers de kilomètres de là, dans la province de Shandong, à peu près à la même heure, ce sont des centaines de travailleurs du pétrole de l’entreprise Qilu Petrochemical Corporation qui faisaient la grève pour une augmentation de salaire.

Des anciens salariés de la compagnie, dont la vie de travail a brusquement été interrompue par les licenciements de masse qui ont accompagné la privatisation partielle de l’entreprise en 2001, ont rejoint le piquet tenu par les ouvriers devant la direction de la compagnie.

La revendication salariale des grévistes a lieu dans un contexte de forte d’inflation [officiellement plus de 12% sur un an] et de profits records engrangés par la compagnie, profits dus essentiellement à des prix du pétrole élevés. La police, elle, regardait, mais n’a rien entrepris contre les grévistes. Les travailleurs de la Qilu sont surtout des ouvriers locaux qui sont, par tradition, fiers de construire le « socialisme » depuis la révolution de 1949, et ils gagnent entre 152 CHF et 302 CHF par mois.

Ce que les dirigeants chinois craignent le plus, c’est le potentiel d’unité existant entre les deux moitiés d’une classe ouvrière qui s’étend très rapidement : celle des migrants venant de la campagne et celle des travailleurs urbains établis.

Ce serait idiot de céder à des prédictions, mais il y a une évidence à suggérer qu’une convergence d’intérêts entre ces deux groupes s’impose peu à peu à l’ordre du jour alors que les barrières qui empêchent cette unité sont en train de s’effondrer en raison de l’appétit de la Chine pour une croissance continue et pour l’accumulation du capital.

Un des très gros obstacles à cette unité, ce sont les restrictions draconiennes sur le droit de résidence. Le système du hukou [l’enregistrement du domicile par ménage ; attache les gens de la campagne à leur lieu de naissance et ne les autorise à résider dans les villes que tant qu’ils ont un travail et qu’ils ont leurs papiers en ordre [ce livret d’enregistrement de résidence établi a été dès les années 1950 ; il ne joue plus le même rôle face aux migrations, mais sert à la discrimination sociale].

Au cours de la dernière décennie, le gouvernement a été forcé d’assouplir ces lois sous la pression des capitalistes qui ont besoin d’une large armée de réserve de travailleurs sans emploi afin de maintenir les salaires à un niveau bas.

Mais en même temps, autant les milieux d’affaires que l’Etat ont trouvé dans le système d’enregistrement des ménages un instrument important de contrôle qui leur permet de forcer des travailleurs trop militants à retourner dans leur campagne.

Tout au long des années 1990 et de ce début de XXIe siècle, les patrons et directeurs de ces entreprises d’Etat récemment autonomisées ont agi comme cela les arrangeait. Jusqu’à 45 millions de travailleurs/euses urbains ont été licenciés alors que 150 millions de migrants ruraux quittaient leurs champs en quête d’un travail dans les villes et les mégalopoles.

Lorsque la Chine a embrassé la mondialisation capitaliste, les politiques de l’Etat ont tout fait pour créer un environnement qui soit idéal pour les investisseurs et les compagnies transnationales.

Cela était vrai surtout dans les provinces côtières du sud et de l’est qui ont été les fers de lance des transformations économiques du pays qui est passé d’une économie produisant principalement pour le marché domestique à une économie produisant pour les marchés globaux. Il n’existe pas de protection légale pour le droit de grève et aucune liberté d’association.

Tous les syndicats doivent être affiliés à l’officielle Fédération des Syndicats de Chine. Cette organisation a été profondément impliquée dans l’élaboration des différentes législations relatives à la « protection du travail », mais l’obéissance constitutionnelle que celle-ci doit au Parti Communiste l’empêche d’essayer sérieusement que ces lois soient renforcées.

La mainmise du Parti sur la Fédération des Syndicats a fait en sorte que celle-ci n’a pas résisté à la privatisation et aux licenciements de masse qui ont eu lieu dans le secteur de l’Etat. Elle a insisté sur l’établissement de syndicats dans le secteur privé – dirigés souvent par des managers ou par leurs larbins – au lieu d’organiser les travailleurs au niveau de la base.

Cela l’a rendue incapable de contester les alliances locales entre capitalistes prédateurs et officiels ayant tout intérêt à assurer un investissement continu.

Les travailleurs eux-mêmes ont mené une résistance vive mais dispersée contre les licenciements intervenus dans le secteur de l’Etat. Un moment décisif a été celui des troubles à large échelle qui ont eu lieu en 2002 – principalement dans les gisements de pétrole d’importance stratégique – lorsque les compagnies pétrolières d’Etat ont abandonné les travailleurs à la concurrence internationale qui résultait du fait que la Chine soit devenue membre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

Des troupes de l’armée ont été mises en réserve dans la ville du nord-est de Daqing lorsque plus de 80’000 travailleurs se sont réunis publiquement pendant plus de dix jours pour exiger une meilleure indemnité de licenciement.

Les mouvements de travailleurs en Chine

Article de Wong Kam Yan

lundi 10 avril 2006.

Une Deuxième Vague d’Agitation dans le monde du Travail ?

IL y une augmentation de 30 % des émeutes en Chine ces dernières années. Alors qu’en 1993, il y avait 10,000 cas officielement recensés et 700,000 participants, en 2003 le chiffre est passé à 60,000 avec 3 millions de participants. Comme le montrent ces exemples, l’agitation dans le monde du travail a été tout à fait remarquable, bien qu’il soit difficile d’obtenir des statistiques officielles.

La première vague de protestation était principalement le fait d’ouvriers des Entreprises Publiques (SOEs) contre la privatisation ou leur restructuration en entreprises modernes. Elle a commencé au début des années 1990 et, au tournant du vingt et unième siècle, elle est devenue plus aigue et a impliqué plus d’ouvriers. Le gisement de pétrole DaQing et l’exemple LiaoYang ont été les cas les plus largement commentés.

En mars 2002, 50,000 ouvriers du gisement de pétrole DaQing ont protesté plusieurs jours contre la réduction d’emplois. L’industrie pétrolière avait subi une énorme restructuration pour rivaliser avec des géants pétroliers étrangers dans le marché intérieur. Plus tôt, en 2001, une usine de métal dans LiaoYang, située au Nord Est comme le domaine DaQing, a fait faillite, la propriété publique ayant été pillée par la direction et les fonctionnaires locaux. Les ouvriers sont decendus dans les rues pour protester.

Tandis que le cas DaQing était emblématique pour le nombre des protestataires et leur appel à des syndicats indépendants, celui de LiaoYang était spectaculaire pour la tentative de faire le lien avec d’autres ouvriers contre la privatisation.

Les deux situations ont été sévèrement éliminées par les autorités et les deux leaders principaux de LiaoYang condamnés à des emprisonnements de quatre et sept ans. L’usine de Liao Yang a ensuite fait faillite. Dans l’industrie pétrolière, 600,000 ouvriers pétroliers ont finalement été mis à la porte.

Il peut y avoir eu des centaines ou même des milliers de cas de résistance d’ouvriers des entreprises publiques dans les dix dernières années, mais généralement, ils ont perdu les batailles. Jusqu’à 30 millions de ceux-ci ont été mis à la porte et les femmes étaient généralement les premières à partir. Entre 1993 et 2003,la production industrielle publique a baissé de 47 % à 38 % par rapport à la production industrielle totale.

Sous la politique "On garde les grandes entreprises publiques, les petites s’en vont" (en fait beaucoup d’entreprises moyennes ont été lâchées aussi), beaucoup de moyennes et petites entreprises ont été privatisées. Quant aux grandes entreprises publiques, elles ont été restructurées comme des entités commerciales dont l’ambition suprême est de se transformer en multinationales et rivaliser sur le marché mondial avec le Mobile, ou Ford. Leur succès est une autre histoire....

La Nouvelle Classe ouvrière

Tandis que des ouvriers des entreprises publiques été mis à la porte en quantités énormes et leurs rangs transformés en termes d’âge, de conditions de travail et d’expériences, une nouvelle classe ouvrière était formation dans les Zones d’Exportation (Export Processing Zones )(EPZs), principalement situées dans le Delta de Perle.

Il y a environ 800 EPZs dans le monde entier, employant environ 30 millions d’ouvriers. Les EPZ Chinoises emploient environ 20 millions, le deux-tiers du total mondial.

Ces chiffres démontrent que la Chine est devenue le refuge privilégié de l’investissement des multinationales étrangères, car les travailleurs des entreprises publiques travaillent 12-14 heures par jour pour un salaire minimal, permettant seulement d’acheter trois boules de nouilles un jour. Les produits chinois des ces entreprises, incroyablement bon marché, sont exportés sur le marché mondial, causant la désindustralisation à l’étranger et la migration vers la Chine des usines de beaucoup de pays.

C’est une double perte, tant pour le classe ouvrière internationale que pour la classe ouvrière chinoise : tandis que l’une perd ses emplois mieux payés, l’autre ne récolte aucun avantage, mais seulement des emplois pourris avec des conditions de travail épouvantables.

Ces ouvriers EPZs acceptent de telles conditions de travail horribles parce qu’ils arrivent de la campagne et n’ont pas d’autre choix pour gagner leur vie. Grâce à la révolution 1949 et à une des seules conquêtes sociales de la révolution non renversée pendant la longue restauration capitaliste de 15 ans, les paysans possède toujours de petits lopins de terre, mais insuffisants à la survie. Les parents doivent envoyer à leurs enfants travailler dans les villes.

Les filles ont de bien meilleures chances d’obtenir des emplois dans les EPZS parce que les patrons préfèrent les jeunes femmes, perçues comme plus passives et capables de supporter les longues heures de travail dur. Les femmes en constituent 70 % de la main-d’oeuvre .

Tandis que des ouvriers SOEs étaient en grande partie défaits dans leur combat contre la privatisation, il y a eu une hausse de grèves et des protestations dans l’EPZS. Selon les officiels de Shenzhen, une grande ville de migants près de Hong-Kong, les conflits du travail ont impliqué 300,000 ouvriers en 2004. L’année dernière, il y a eu plus d’une douzaine de grèves et des blocus de route répertoriés dans la seule provinceGuangdong . De nombreux autres exemples d’agitation n’ont pas été répertoriés.

En juillet 2004, il a été annoncé que deux usines de piles en Chine avaient empoisonné au moins 370 ouvriers au cadmium. Les deux usines appartiennent à Gold Peak Industrial Holding Ltd, une multinationale de Hong-Kong et Singapour basée en Asie ; ses produits électroniques sont vendus dans le monde entier sous des marques différentes.

Les ouvriers affectés ont reçus une petite compensation et ont été menacés de poursuites criminelles par la société et la collectivité locale s’ils adressaient à nouveau une pétition au gouvernement central à Beijing.

Les ouvriers ont réussi à résister. Depuis lors, plusieurs grèves et blocus de route, seule façon de faire entendre leurs voix, ont été lancés. Les ouvrières ont pris l’initiative dans ces actions.

Globalisation Monitor , une organisation non gouvernementale basée à Hong-Kong, s’est depuis saisie du cas et a fait campagne contre la société. Elle a gagné l’appui de beaucoup de syndicats et organisations non gouvernementales dans l’exigence que Gold Peak crée un fonds médical à Hong-Kong pour s’occuper des ouvriers.

Le 5 août, la société a finalement cédé à la pression d’ouvriers et des militants de Hong-Kong et a annoncé l’installation d’un fonds de 10 millions de dollars HK. L’intervention de Hong-Kong était importante dans l’obtention de cette concession de Gold Peak. Sans elle, la lutte des ouvriers aurait pu ne pas avoir été soutenue ou connue. Même chose pour le cas de Stella dont nous traitons ci-dessous. Hong-Kong a été cruciale pour la bureaucratie dans son projet capitaliste, mais peut être également utilisé dans l’avenir par le mouvement ouvrier chinois : Hong-Kong est la seule ville chinoise qui accepte la liberté de parole et les droits électoraux partiels.

La grève violente chez Stella

Stella est une société taiwanaise fabriquant des chaussures pour Nike et d’autres grandes marques. Deux usines de Stella payaient régulièrement leurs ouvriers en dessous des accords. Le 21 avril 2004, les ouvriers d’une des usines ont vu leurs salaires à nouveau diminués et 1000 ouvriers ont immédiatement répondu par une émeute : les machines ont été brisées, des voitures renversées et des surveillants battus .

Deux jours plus tard, la même chose arriva à une autre usine, avec même plus de violence cette fois. Trois mille ouvriers ont fait irruption dans les usines et ont tout cassé. La Police est arrivée, mais a été dépassée. Le jour suivant plus de police anti-émeutes a été envoyée. Finalement dix ouvriers ont été arrétés et condamnés à trois ans et demie prison Plusieurs douzaines d’ouvriers ont été mis à la porte par les deux usines. Tous les ouvriers étaient ensuite libérés au début de 2005 après que les activistes de Hong-Kong et des Etats-Unis ont fait campagne pour eux.

Bien qu’il y ait eu de nombreuses grèves dans les EPZS, peu d’organisations suivirent, même quand l’action réussit à contraindre les directions à des concessions. Les grèves démarraient spontanément et s’arrêtaient ensuite brusquement après la répression ou quelques concessions des directions. C’est parce que ces migrants ruraux connaissent peu le syndicalisme et parcequ’il leur manque toujours de l’identité collective d’ouvriers, empéchant leur organisation à long terme. C’est ce qui fait le cas Uniden si significatif.

Uniden : première organisation consciente ?

Uniden est une société d’électronique japonaise, qui fonctionne en Chine depuis 1987. C’est une grande société de 12,000 ouvriers. Le salaire mensuel de base pour des ouvriers ordinaires était 480 RMB, ce qui fait à peine assez pour survivre. Pour obtenir 800 RMB, les ouvriers devaient faire jusqu’à 12 heures supplémentaires par jour.

Des salaires si bas constituaient depuis toujours le premier grief. Une autre plainte était la mauvaise alimentation fournie par la cantine de l’usine. Cela et d’autres griefs ont finalement déclenché une grande grève le 10 décembre 2004. Un des participants a écrit : "le matin quand nous sommes allés travailler nous avions tous un tract dans nos casiers. Nous avons tous compris que quelque chose allait arriver. Et ensuite à 4 heure de l’après midi les ouvriers ont commencé à sortir de la chaîne de montage. Imaginez juste a quoi ressemblent 10,000 ouvriers réunis ; si cela n’avait pas été au-delà de leur forces, ces femmes adolescentes ne seraient pas sorties, mais auraient plutôt continué à travailler comme des robots."

De ce moment là et jusqu’à avril 2005, cinq grèves ont été organisées - et elles ont été en effet organisés, elles ne sont pas apparues spontanément. En effet, les ouvriers d’Uniden ont fait quelque chose de très rare chez les ouvriers EPZs : Ils ont appelé à la création de syndicats. Un comité a été créé et fonctionne.

La raison en est principalement le fait que les techniciens de grade moyen et les ouvriers qualifiés aient été au premier rang de l’effort d’organisation, probablement originaires des villes. Ils ont distribués des tracts aux collègues, publiés leurs demandes et fait un rapport Internet, une compétence peu habituelle chez les ouvriers migrants ruraux.

Les ouvriers migrants ruraux peuvent avoir beaucoup de griefs, mais notre entrevue avec des ouvriers d’Uniden a confirmé que c’était la couche de techniciens et d’ouvriers qualifiés qui avaient pris le leadership et la direction plus consciente. Ce qui rend le cas Uniden si particulier, alors, c’est ce milieu de techniciens moyens et d’ouvriers qualifiés s’unissant avec des ouvriers migrants ruraux, par contraste avec le cas de Stella où les ouvriers ordinaires se sont simplement révoltés sans aucun leadership sérieux, ni demandes même très claires.

Laissés à eux-même, y compris dans les cas ou des ouvriers migrants portent les revendications, celles-ci ont tendance à être tout à fait étroites, visant seulement des choses spécifiques qui concernent individuellement les ouvriers, peu conscients du besoin de généraliser les demandes, d’englober tous les ouvriers et de construire la solidarité.

Les demandes des ouvriers Uniden étaient beaucoup plus claires :

Des salaires de base devraient être conformes aux salaires minimaux comme stipulé dans la loi ;

La société doit payer pour l’assurance de base comme stipulé dans la loi ;

Le souvrières doivent avoir un congé de maternité d’un mois ;

La rémunération des heures supplémentaires devrait être 150-300 % de salaires de base ;

Aucunes heures supplémentaires obligatoires comme stipulé dans la loi ;

Les ouvriers fonderont leur syndicat propre ;

Aucune déduction de salaires quand les ouvriers prennent le congé de maladie ;

Allocations de logement et alimentaire

Augmentation des salaires selon ancienneté.

Le 20 avril 2005 des ouvriers d’Uniden frappaient à nouveau, en accord, cette fois, avec le mouvement anti-japonais [des protestations contre le refus du Japon de reconnaître son occupation brutale de la Chine pendant les années 1930 et pendant la Deuxième Guerre mondiale]. Étant donné le sentiment général de l’époque, la grève devint plus de radicale ; non seulement le droit de former des syndicats fut revendiqué, mais également, pendant des actions, quelques fenêtres furent brisées. La grève fit bientôt face à la répression policière, comme pendant les quatre grèves passées, avec les leaders arrêtés, emprisonnés, ou mis à la porte.

Le "Washington Post" rapporta qu’une ouvrière déclara que, "quelques fonctionnaires du ministère du Travail local nous ont dit que nous devions coopérer sinon les investisseurs se retireraient et se déplaceraient ailleurs et que nous serions jetés de nos emplois." De telles menaces dissuaderont-elles des ouvriers à protester dans l’avenir ?

Nous devons attendre et voir. Mais en décembre 2004, quand la première grève se produisit, une ouvrière déclarait : "si nous étions des hommes, il y aurait eu une grève il y a longtemps. Les femmes sont plus faciles de bafouer, mais nous avons des coeurs d’acier." ("New-York Times", le 16 décembre 2004).

Comme d’habitude, il y a toujours beaucoup de choses que nous ignorons et les lecteurs doivent tenir compte du manque de détails ; sous la censure il est extrêmement dur de vérifier des faits. (La corrections par des sources fiables seraient bienvenues.) .Cependant, de sources différentes, nous pouvons plus ou moins dessiner le contour général de la situation, en particulièrement sur l’effort conscient d’organiser qui a a été pris.

Il y a des bien sûr de nombreuses questions sans réponse : Pourquoi les techniciens, dans d’autres cas, n’ont-ils pas pris le leadership comme ceux d’ Uniden ? Est-ce que le fait qu’Uniden est japonais est significatif ? Quels sont les autres facteurs ? Est-ce qu’Uniden est un cas spécial ? Quel e

Messages

1. Grèves en Chine, 29 janvier 2009, 16:42

merci pour le site matiere revolution.

ca me permet de me documenter sur toutes les questions. il m’est tres utile car en chine ici, il est quasiment impossible de trouver meme de la litterature francaise d ’un certain genre a plus forte raison, ce important outil de formation.

je souhaite que tu me parles assez souvent des rapports de lutte ouvriere avec les autres courants ideologiques.

1. Grèves en Chine, 8 février 2009, 21:11, par Robert Paris

Certes, dans les pays de dictature il est très difficle de s’informer mais c’est également le cas dans les démocraties bourgeoises. dans le monde occidental, par exemple, on entend aussi très peu parler des luttes des travailleurs en Chine.

En géénral, partout dans le monde on parle très peu des travailleurs.

le travail pour connaitre les combats de notre classes, celle des prolétaires, est un combat politique de premier ordre.

2. Grèves en Chine, 30 juillet 2009, 22:46, par bianco

un patron battu a more par ses ouvrier licencies

les salaries chinois dune usine de sidérurgie ont battu a more leur directeur général après lannonce dun plan de licenciement massif

la chine est en perte de vitesse a cause de la crise mondiale et les licenciement massif se multiplient.les conflits sociaux également .vendredi dernier la restructuration de l usine sidérurgique tonghua iron and steel au nord est de pays a tourne au drame révèle le figaro lundi 27juillet.le directeur général de l entreprise chen guojun a été battu a mort par des ouvrier a la suite de lannonce dun plan de 30 000 licenciement (sur 35000salariers)

des milliers demployes ont dabord cesse le travail a fin de protester contre ces suppressions demplois liées au rachat de lusine par un groupe prive jianlong un groupe de lusine de 3000salarier sen est ensuite pris physiquement a chen guojun.

les ouvrier ont ensuit affronte les forces de désordre et ont interdit lacces de lusine au ambulances vienne porter secours a chen guojun grièvement blesse ce dernier décèdera quelque heur plu tard a ses blessure.

(patron séquestres !!!!patron battu a mort !!!!!!)

la rage de vivre.

3. Grèves en Chine, 9 septembre 2009, 15:08, par Robert Paris

Intel workers in Sichuan strike over unequal pay for equal work

Up to 500 employees at hi-tech giant Intel’s factory in Chengdu, Sichuan staged a one day strike last month in a protest over wage discrepancies with employees recently transferred in from the multi-national’s Shanghai facility, according to a report in China Business Journal.

The workers claimed that the employees from Shanghai were being paid up to four times more for the same production line positions.

Locally hired technical school graduates (中专) at the Chengdu factory were paid around 1,000 yuan a month, while college graduates (大专) got about 1,400 yuan, workers said. China Business Journal interviewed workers in comparable positions in Chengdu, all of whom expressed surprise at the wage levels at Intel. Even small-scale enterprises, they said, were paying about 20 percent more than Intel.

Employees’ discontent with their pay and conditions had been simmering for a long time but came to the boil when Intel’s Shanghai factory was closed and some employees were transferred (on their existing salaries) to Chengdu in the spring. On 18 August, four to five hundred employees refused to get back to the production line and stayed in the factory canteen after lunch. Management initially threatened the workers, saying their action was an “illegal strike,” and gave them just 15 minutes to get back to work. The strikers however refused to budge. In the evening, management eventually compromised and promised to give the workers a reply to their grievances by early September.

The workers’ main demands included ; across-the-board wage increases for production line technicians of between US$150 and US$200 a month - to come into effect immediately and to be written into new employment contracts, - improvements in the recruitment and management system, forbidding unqualified persons from taking on supervisory roles, improving the promotion policy, and raising bonuses to the levels of the Shanghai employees.

At the time of the China Business Journal report on 5 September, management had only agreed to increase the shift duty allowance, and had failed to respond to any of the workers’ other demands.

The Intel strike reveals an unexpected problem corporations seeking to cut costs by moving production from the coastal regions to inland areas might encounter. Inland cities like Chengdu have deliberately courted hi-tech industries but they often lack enough suitably qualified and trained technicians to fill all the positions. As such, companies relocating inland will have to transfer some existing staff to the new plant. And in doing so, they will have to ensure that not only are those employees properly compensated for the disruption to their lives but also that the locally-hired employees are treated fairly too.

Intel claims on its website that “our greatest investment is our people,” and that it believes :

Employees are the most important investment for success, and Intel’s comprehensive compensation and benefits program reflects that. The program’s purpose is to attract, retain and reward the people responsible for the company’s long-term growth and profitability. It’s designed to provide Intel employees and their families with the stability of long-term financial security and protection.

The Chengdu strike indicates that Intel still has work to do in this regard.

4. Grèves en Chine, 16 janvier 2010, 17:23, par Toto

L ’an dernier le pays a connu plus de 700.000 émeutes, manifestations ou mouvements pacifiques de protestation. La situation est devenue insupportable. Le cinquième le plus riche de la population capte 50 % des revenus tandis que le cinquième le plus pauvre empoche moins de 5 %. La fracture sociale devient de plus en plus profonde. Des milliers de gens sont laissés sur les bas-côtés de la route de la prospérité...

Non, ces chiffres ne concernent pas la France, mais la Chine.

1. Grèves en Chine, 16 mars 2010, 11:16, par MOSHE

En janvier 2009, le gouvernement annonce que 20 millions d’ouvriers migrants ont été licenciés depuis le début de la crise mondiale, mais ce chiffre est certainement très sous-estimé (les organisations internationales l’estiment à 30 millions).

5. Grèves en Chine, 17 mars 2010, 16:04, par Robert Paris

Une grève dégénère dans l’usine chinoise qui fabrique les écrans de l’iPhone

le 19 janvier 2010

Deux mille employés de l’usine Wintek Corp ont déclenché une grève violente la semaine dernière pour protester contre des décès suspects attribués à l’exposition à des substances toxiques.

L’information a été rapportée par le site China Daily, selon lequel 2 000 salariés de Wintek Corp, le sous-traitant d’Apple qui lui fournit les écrans tactiles de l’iPhone, s’en sont pris à des installations de l’usine. Ils entendaient protester après la mort de quatre travailleurs qui auraient été exposés aux vapeurs d’hexane, un solvant très puissant employé pour nettoyer la surface des écrans tactiles et qui attaque le système nerveux.

Les autorités locales ont semble-t-il mené une enquête et affirmé qu’aucun décès n’était répertorié, provoquant l’ire des salariés de Wintek. Ces derniers évoquent également la surcharge de travail mal rétribuée. On ne sait pas encore si la production de l’iPhone pourrait être affectée par cette grève.

Ce n’est pas la première fois que des fabricants chinois travaillant pour Apple sont mis en cause pour les conditions de travail de leurs salariés. Selon un audit réalisé l’année dernière par la firme américaine, 45 des 83 usines chinoises fabricant des iPhone et des iPod ne payaient pas les heures supplémentaires à leur taux légal en 2008. (Eureka Presse)

6. Grèves en Chine, 17 juin 2010, 21:26, par Robert

A lire sur les grèves ouvrières de juin 2010 cliquez ici

7. Grèves en Chine, 28 juin 2010, 09:28, par Jérémy

Chine : on a raison de se rebeller, dit la nouvelle génération d’ouvriers

De Robert SAIGET (AFP) – Il y a 2 jours

FOSHAN — Chen, 25 ans, appartient à la nouvelle génération d’ouvriers chinois : plus à la mode, mais surtout plus revendicative que les aînés des campagnes et n’hésitant pas à se mettre en grève.

"La génération précédente se contentait de survivre, d’avoir un toit et d’être nourrie", dit Chen, qui travaille dans une usine produisant des silencieux et des pots d’échappement pour Honda à Foshan, dans le sud de la Chine.

"Nos exigences sont plus élevées, car nous avons des besoins matériels et spirituels supérieurs aussi. Nos revendications de grévistes sont basées sur la nécessité de maintenir notre niveau de vie", ajoute-t-il, demandant que son nom entier ne soit pas cité, de peur d’être licencié.

Avec sa coiffure à la mode — cheveux teints en châtain clair —, Chen est l’un des nombreux jeunes ouvriers qui ont cessé le travail ces dernières semaines dans la province du Guangdong, ce sud manufacturier qui a été le moteur du modèle économique chinois basé sur les exportations et une main d’oeuvre bon marché.

Il ne veut plus seulement survivre, mais gagner suffisamment sa vie pour mettre un peu d’argent de côté. Un rêve qu’il n’a jamais pu atteindre depuis qu’il a commencé à travailler il y a cinq ans.

C’est ici et sur les côtes est que le "miracle" économique chinois a débuté il y a plus de 30 ans, lorsque le pays est sorti de l’économie dirigée en ouvrant ses portes aux capitaux étrangers.

Des centaines de millions de paysans à la recherche de travail — la première génération des migrants — ont travaillé de longues heures, souvent dans des conditions effroyables, envoyant de l’argent à leurs familles restées dans leurs campagnes.

Mais la nouvelle génération d’ouvriers n’est plus aussi docile et ne se contente plus d’un salaire de misère pour un travail difficile.

La grève à l’usine de Chen, Foshan Fengfu Auto Parts, a perturbé les chaînes d’assemblage du géant japonais Honda au début du mois. Et la lutte a abouti à une augmentation de 300 yuans du salaire mensuel de base, désormais à 1.500 yuans (179 euros).

Cependant, les ouvriers sont mécontents, affirmant que cette augmentation n’est pas suffisante en ces temps d’inflation.

Dans l’usine d’à côté, contrôlée par des étrangers et qui produit également des pièces automobiles, une grève le mois dernier a aussi abouti à une hausse de salaire, mais la direction a coupé dans les heures supplémentaires, précieuses pour arrondir les fins de mois.

"J’aimerais envoyer de l’argent à mes parents, mais je ne peux pas économiser un sou", explique Song Mafei, ouvrier de 22 ans.

"Mes parents sont contents que j’aie trouvé un travail, mais ils n’attendent rien de moi car ils savent que je peux à peine vivre de mon salaire", dit-il.

Ironie du sort, il gagne moins qu’avant la grève...

Beaucoup parmi les ouvriers chinois d’aujourd’hui connaissent la loi du travail adoptée en 2008 pour mieux garantir les droits des salariés.

"Protéger nos droits est légitime... si les gens sont opprimés, ils doivent se rebeller, c’est naturel", dit un ouvrier de Foshan Fengfu, qui ne donne qu’une partie de son nom, Li.

Dans ces conditions, les entreprises ont du mal à trouver des ouvriers qualifiés, alors que la reprise est là. En février, les usines du Guangdong manquaient de 900.000 ouvriers.

Conséquence, elles doivent faire appel à "des jeunes non qualifiés sans expérience", souligne Mao Pingwu, 30 ans, qui a travaillé dix ans dans des usines de céramique ou d’électronique.

"Même s’il est difficile d’économiser, ces ouvriers n’ont pas le choix, ce qui les conduit à accepter les bas salaires", dit-il.

Mao, originaire de la province pauvre du Hunan (centre), ne veut plus, lui, de cette vie. Il est désormais chauffeur de taxi et gagne 5.000 yuans par mois, beaucoup plus que les ouvriers des usines

8. Grèves en Chine, 29 juin 2010, 22:46, par Jérémy

Chine : le prolétariat en révolte contre « sa » dictature ?

18 Juin 2010 Par Jean-Philippe Béja

Grèves chez Honda au Guangdong, grèves et manifestations au Henan, à Chongqing, à Lanzhou, dans la région de Shanghai, doublement des salaires chez Foxconn à la suite d’une vague de suicides... Au mois de mai, la presse internationale a rapporté 27 grèves dans toutes les régions de Chine. Le mouvement ouvrier serait-il en train de s’éveiller dans l’un des derniers pays de « dictature du prolétariat » ? Nous trouvons-nous à la veille de la création d’un syndicat Solidarité dans l’Empire du Milieu ? Ou, comme l’affirment certains « experts », s’agit-il d’une stratégie des dirigeants clairvoyants du parti communiste consistant à réévaluer les salaires ouvriers afin de lutter contre la polarisation sociale et de relancer l’économie par la consommation ?

En réalité, les grèves qui agitent les entreprises étrangères ne sont pas une nouveauté. En 2006-2007, on parlait déjà d’une carence de travailleurs (mingong huangi) dans le delta de la Rivière des perles, et l’on avait assisté à une multiplication des conflits du travail, donnant parfois lieu à des négociations et à des accords signés par les multinationales avec les vrais représentants des ouvriers, par dessus le syndicat officiel. La crise financière ayant affaibli la capacité de marchandage des ouvriers, les usines ont procédé à des licenciements à grande échelle et ont obligé ceux qui voulaient continuer à travailler à accepter des réductions de salaires.

Lors du Nouvel an chinois 2009, la presse annonçait que vingt millions de travailleurs étaient retournés dans les provinces de l’intérieur. Le plan de relance de 4 trillions de yuans adopté à la fin 2008 a profité largement à ces provinces, se traduisant par le lancement de grands travaux d’infrastructure et de programmes immobiliers gros consommateurs de main d’œuvre. Une proportion relativement importante des travailleurs qui avaient quitté les régions côtières ont ainsi trouvé à s’employer plus près de chez eux. Le salaire y est certes inférieur, mais le coût de la vie aussi, et ils ne sont pas enfermés dans des usines à la discipline militaire.

Lorsque dans la deuxième moitié de 2009 les exportations sont reparties, on a été à nouveau confronté à la « carence de travailleurs ». Au lendemain du Nouvel an chinois de 2010, certaines usines du Guangdong ou du Zhejiang offraient des contrats garantissant la protection sociale, des augmentations de salaires (jusqu’à 15%), de meilleures conditions de vie[1], voire des billets de train gratuits etc. pour tenter d’attirer les ouvriers.

Cette carence conjoncturelle s’inscrit dans une tendance structurelle de réduction de la croissance démographique. On compte qu’à partir de 2015, la population active commencera à décroître, et notamment le nombre des 15-24 ans qui constituent l’essentiel de la main d’œuvre employée dans les usines produisant pour l’exportation. La main d’oeuvre restera naturellement abondante, mais on peut penser que cette réduction relative permettra aux travailleurs d’obtenir des améliorations tant au niveau des conditions de travail que des rémunérations.

La nouvelle classe ouvrière

Toutefois d’autres facteurs jouent un rôle dans les événements récents. On assiste à un changement de mentalité : les dagongmei et dagongzai ( terme hongkongais qui désigne ces jeunes travailleuses et travailleurs) d’aujourd’hui sont différents ceux de la génération précédente. Nés après le lancement des réformes, ils ont bénéficié de l’attention de leurs parents qui envoyaient une grande partie de leur salaire au pays pour assurer leur éducation.

Ils ont des attentes importantes : mieux informés que leurs parents, notamment grâce à la télévision et à l’internet, ils connaissent le mode de vie « moderne » et sont partis travailler dans les usines pour y goûter, non pour échapper à la misère. Une grande partie de ces travailleurs sont des stagiaires de lycées professionnels (zhong zhuan) qui doivent payer leurs études dont un an consiste en stage. Lorsqu’ils arrivent dans les usines, ils sont souvent déçus parce que, loin d’obtenir la formation qui leur permettrait d’obtenir une promotion, ils sont astreints à des travaux non qualifiés pour des salaires de misère (environ 800 yuans par mois).

Enfermés dans des logements à huit par chambre sans possibilité de sortir faute de temps et d’argent, soumis à une discipline militaire et, pour les jeunes ouvrières qui constituent la majorité de la main d’œuvre, aux avances sexuelles des petits chefs, la vie en usine leur apparaît de plus en plus insupportable. Quant aux bacheliers et aux diplômés des LEP, une fois recrutés dans les usines de la côte, ils doivent travailler plus de 10 heures par jour au moins six jours par semaine, faire des heures supplémentaires qui ne sont souvent même pas payées au tarif. Cette vie ne correspond pas à leurs attentes.

Le soir ou pendant leur jour de repos, leur seul loisir consiste à chatter sur internet et à échanger des SMS avec leurs amis. Aussi sont-ils informés de ce qui se passe non seulement sur leur lieu de travail, mais aussi dans l’ensemble de la Chine, grâce à la présence de « pays » dans de nombreuses régions. C’est en surfant sur le net qu’ils ont pris connaissance des mouvements de protestation qui ont agité le pays au cours des dernières années.

Ainsi, le fait que les grévistes de Honda aient convié leurs camarades à une « promenade dans l’usine » (gongchang sanbu) le 17 mai montre qu’ils connaissaient les mouvements (promenades) qui avaient mobilisé les classes moyennes de Xiamen en 2007 contre l’usine pétrochimique PX, ou les habitants des quartiers de Shanghai contre l’extension du train magnétique (maglev) en 2008. Grâce à l’omniprésence de l’internet, on voit ainsi se répandre un nouveau répertoire de la contestation. Tout cela montre que ces jeunes ouvrier(e)s sont capables de mettre en oeuvre des stratégies réfléchies visant à éviter les conflits ouverts avec le pouvoir.

Ainsi, lorsque la section de Foshan de la Fédération panchinoise des syndicats, la « courroie de transmission » du parti communiste, a envoyé ses gros contre les grévistes de Honda (Ironiquement, ils sont coiffés d’une casquette jaune !) elles se sont certes défendues, mais, au lieu de proclamer la création d’un syndicat autonome, elles ont revendiqué la « reconstruction » des syndicats, évitant d’aller à l’affrontement avec le pouvoir. Elles se sont également montrées très habiles dans la popularisation de leurs luttes, et les SMS appelant à la « promenade » demandaient aux ouvrières de rester à la porte de l’usine en attendant les représentants des médias [2]. Et après le début de la grève, l’une des négociatrices choisies par les ouvriers de l’usine Honda a demandé par téléphone à un professeur de l’université du peuple de Pékin de servir de conseiller juridique, ce qu’il a du reste accepté[3].

Toutefois, les grèves ne sont pas uniquement le fait des dagongmei « post-80 » (manière dont on désigne les jeunes en Chine) des régions côtières. Dans l’usine de Pingdingshan au Henan, une usine d’Etat socialiste typique, des ouvrières se sont mises en grève pour réclamer des augmentations de salaires. Agisssant de manière plus classique, elles ont affiché des portraits de Mao Zedong et de Zhou Enlai, écrivant sur leurs banderoles : « Parti communiste, notre mère, nous voulons manger, nous voulons survivre, nous nous opposons absolument à la bande noire dirigée par Zhang Xianshun et voulons qu’il soit dépouillé de tous ses emplois ! ».

Cette dénonciation de la corruption, cet appel à la tradition du Parti sont plus typiques du comportement de la classe ouvrière traditionnelle, composée d’employés des entreprises d’Etat. D’ailleurs, dans leur « appel à tous les ouvriers », elles citaient le discours de Wen Jiabao à l’Assemblée populaire nationale de mars dernier : « Notre premier ministre Wen Jiabao a dit que la justice et l’équité étaient encore plus brillantes que le soleil ».

Cette attitude est bien différente de celle des dagongmei du Guangdong. Toutefois, tout comme ces dernières, les ouvrières de Pingdingshan ont eu une confrontation violente avec les gros bras du syndicat officiel et elles déclaraient aux journalistes de Hong Kong venus les interviewer « Les syndicats sont encore pires que la mafia ! » (gonghui buru hei shehui). D’autres grèves ont eu lieu : à l’usine Weinibian de Lanzhou, les ouvriers se sont mis en grève le 28 mai. Leur slogan ? « Nous exigeons le respect ! Nous voulons vivre ». Le 19 mai à Suzhou, des grévistes ont été passés à tabac par la police. On le voit, les grévistes ne sont pas toujours triomphants.

Le succès des grèves chez Honda, la réponse de la direction de Foxconn à la vague de suicides dans l’entreprise (augmentation de 100% du salaire de base) signalent-ils l’apparition d’un mouvement ouvrier de grande envergure dans l’Empire du Milieu ? Il est encore trop tôt pour le dire, et rien ne prouve que les activistes qui ont dirigé les grèves et participé aux négociations avec la direction ne seront pas victimes de mesures de rétorsion tant de la part du patronat que de la part du pouvoir. Déjà, Honda a tapissé les murs de Foshan d’offres d’emploi, espérant remplacer les ouvriers grévistes par de nouveaux paysans venus des provinces de l’intérieur. On n’est encore bien loin de l’émergence d’un syndicat Solidarité en Chine.

Le parti communiste au secours du prolétariat ?

Certains observateurs se demandent d’ailleurs si le mouvement n’est pas la conséquence d’une stratégie délibérée d’un parti communiste inquiet de l’aggravation des inégalités et désireux de développer la consommation interne pour relancer l’économie. On sait qu’une partie des dirigeants, et notamment Wang Yang, le numéro un de la province du Guangdong où se trouve la majorité des joint-ventures produisant pour l’exportation, estime que la Chine ne peut plus se contenter de compter sur sa main d’œuvre à bon marché pour assembler des produits conçus ailleurs, et qu’il est temps pour elle de monter en gamme[4].

Les grèves représenteraient donc une aubaine.

Cette thèse est très contestable. S’il est vrai que le Parti a annoncé son intention de relancer la consommation interne, rien ne prouve qu’il songe à s’appuyer sur les prolétaires pour atteindre ce but. Certes, dans son discours à la dernière session de l’Assemblée populaire nationale, le premier ministre Wen Jiabao affirmait "Nous sommes encore confrontés à de nombreux problèmes d’injustice dans le domaine de la distribution des revenus et dans le secteur judiciaire. … Je ferai les plus grands efforts pour les résoudre pendant le reste de mon mandat »[5].

Mais les promesses de création d’une sécurité sociale pour tous les ouvriers de statut rural (nongmingong) sont restées lettre morte. En mars de cette année, la municipalité de Pékin a même fermé des écoles privées accueillant leurs enfants et ceux-ci se sont trouvés privés d’accès à l’éducation[6]. Et malgré les rumeurs qui l’affirmaient, aucune réforme du système d’enregistrement des résidences qui contribue à aggraver les inégalités, n’a été mise en œuvre. Rappelons qu’au moment des jeux olympiques de Pékin, les nongmingong qui avaient travaillé sur les chantiers des JO avaient été chassés de la capitale.

En outre, l’attitude des syndicats officiels semble indiquer que le pouvoir ne souhaite guère voir se multiplier les grèves. Enfin, rien ne dit que les déclarations de Wen Jiabao à des nongmingong de Pékin selon lesquelles le gouvernement et la société devraient les respecter et améliorer leur condition signifie un changement d’attitude ne resteront pas, comme précédemment, lettre morte[7].

Cependant, la Chine n’est pas aussi monolithique qu’on l’affirme parfois. Ainsi, si le pouvoir central ne semble guère pressé de prendre des mesures en faveur des exclus du « miracle », depuis un an, des voix se sont élevées dans les médias et dans l’intelligentsia, en faveur de réformes. A la veille de la session de l’Assemblée populaire nationale en mars dernier, un éditorial commun de treize journaux a dénoncé le système d’enregistrement des résidences (Hukou)[8], laissant espérer que le Parti entreprendrait des réformes permettant d’établir une certaine forme d’égalité entre les « ruraux » et les citadins. Rien n’est venu et le rédacteur-en-chef de l’un des journaux de Pékin qui avait lancé l’initiative a même été limogé[9] .

Un peu plus tard cependant, un rapport de l’université Tisnghua remettait en question le concept de stabilité défendu par le pouvoir, affirmant qu’il aboutissait à un cercle vicieux de la répression : « Plus on accorde d’importance à la stabilité sociale, plus une partie des gouvernements locaux ne peuvent supporter l’expression des intérêts des masses populaires ». Ce rapport demandait le respect des droits des citoyens et la possibilité pour eux de créer des « canaux indépendants » pour exprimer leurs opinions. Il concluait : « La défense de la stabilité (weiwen) ne doit pas devenir un instrument de défense des intérêts des forts »[10].

De nombreux blogueurs, des éditorialistes ont lancé des discussions sur la nécessité de créer ces canaux indépendants. Dans cette atmosphère, on comprend que les médias se soient intéressés aux suicides de Foxconn, , et que lorsqu’une grève a éclaté chez Honda à Foshan, les journaux du groupe « Nanfang jituan » lui aient accordé une couverture substantielle.

Comme à l’accoutumée, les autorités ont interdit aux journalistes d’écrire sur ce sujet ; mais, dans un processus désormais classique, les débats se sont poursuivis sur l’internet.

L’importance de ces événements s’est encore accrue lorsque les médias internationaux et les ONG de Hong Kong s’en sont emparés et ont posé la question de la durabilité du modèle de développement chinois. Nombreux sont ceux qui se demandent si ces conflits n’annoncent pas la fin du modèle selon lequel une main d’œuvre illimitée taillable et corvéable à merci travaille dans des conditions très dures à la fabrication des produits de consommation vendus dans le monde développé. Certains économistes parlent déjà d’augmentation des prix à la consommation, de délocalisation des usines du sud de la Chine vers d’autres pays en développement.

La fin de l’usine du monde ?

On n’en est pas encore là : il faut être conscient qu’une bonne partie des augmentations de salaires ne constituent qu’un rattrapage, d’autant plus nécessaire que la Chine commence à connaître une certaine reprise de l’inflation. En effet, les salaires dans le secteur industriel sont passés de 3,65% de la valeur totale des exportations en 1990 à 1,4% en 2000 pour n’atteindre plus que 0,81% en 2008[11]. On voit que les augmentations de salaires des ouvriers chinois ne risquent pas de se traduire par une hausse vertigineuse des prix des produits fabriqués dans l’Empire du Milieu. Le modèle économique ne semble donc pas menacé à court terme.